フォトグラファーの石黒美穂子です。木の器が大好きなのに、なぜか「曲げわっぱ」には縁がなかった私ですが、秋田県大館市で「大館曲げわっぱ」の制作体験ができると知りました。

「自分で作った弁当箱で、念願の曲げわっぱデビューがしたい!」

さっそく、ひとり旅の大事な相棒・パノラマ感のある写真が撮れる魚眼カメラを片手に、大館へ行ってまいりました。

大館まで5時間!まずは駅弁で腹ごしらえ

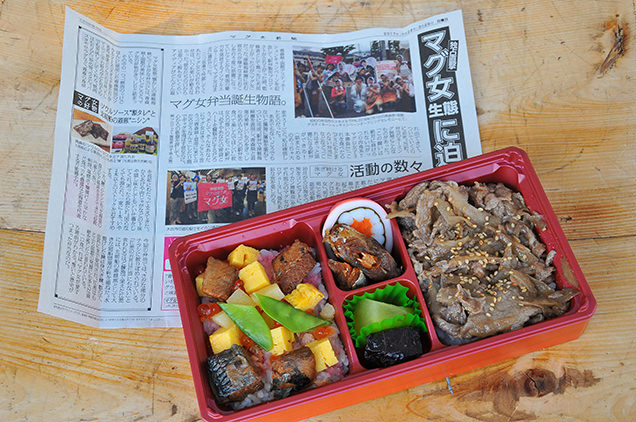

JR東京駅から東北新幹線で、まずはJR新青森駅まで3時間ちょっとの旅。新青森駅ではお昼ご飯に、青森の知人からイチオシされた「にぐ・さがな弁当」をゲット。新聞紙のようなユニークなパッケージにテンションアップ。

青森で人気の「スタミナ源たれ」で味付けした焼き肉と北海道・道南の鰊の甘露煮、ほぐし鮭の組み合わせは「肉(にぐ)も魚(さがな)も食べたい!」という欲張りな願望を満たしてくれます。りんごと杏梅漬けまで入っていて、バランス良く、かなりの満足感。

おなかも落ち着いたところで、新青森駅から奥羽本線に乗って大館に向かいます。JR大館駅までは約1時間半。

車窓から、東北の美しい雪景色を眺めて過ごします。

大館曲げわっぱの弁当箱作りに挑戦

大館駅についたら、早速大館曲げわっぱの制作体験ができる「大館曲げわっぱ体験工房」へ※。駅からタクシーで5分ほど。周辺は、かつて商業地として栄えた大町エリアと呼ばれる地域で、私の好きな、昭和レトロな建物が立ち並んでいます。今回訪れる体験工房は、元カバン屋さんなのだとか。

※大館曲げわっぱ体験工房は2019年3月末で閉館となりました。製作体験については大館曲げわっぱ協同組合のWebサイトをご確認ください

ちなみに曲げわっぱとは、スギやヒノキなどの薄い板を曲げて作る木の器のことで、曲物(まげもの)の一種。日本各地にはさまざまな曲物がありますが、経済産業省認定の伝統的工芸品は大館曲げわっぱだけ。豊かな森林資源を生かして、江戸時代から生産が盛んになったそうです。

今回、ご指導いただくのは、大館曲げわっぱの伝統工芸士会会長・佐々木悌治(ささきていじ)さん。秋田で木とともに歩み続けて70年のベテランです。

もともとは家具職人でしたが、1950年代に大館曲げわっぱ職人に転向した佐々木さん。当時は、赤い漆塗りのお盆が、結婚式の引き出物として重宝されていたそうです。しかし、その後はプラスチック製品に押されて木製品の需要が激減し、最盛期には20社以上あった工場や工房も、現在では3分の1ほどしか残っていないそうです。

佐々木さんの作品には、広葉樹を使ったコーヒーカップなどの大館曲げわっぱも

佐々木さんの作品には、広葉樹を使ったコーヒーカップなどの大館曲げわっぱも

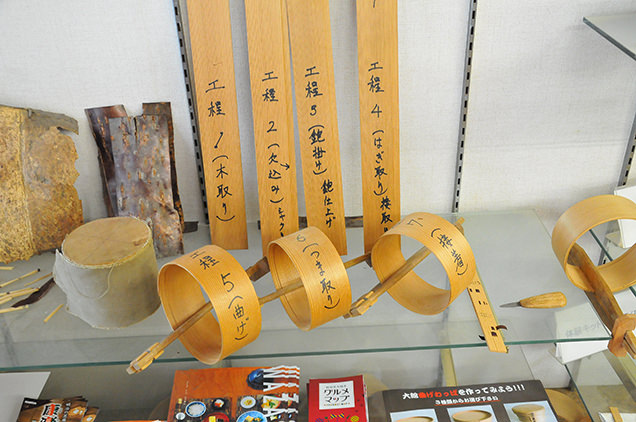

大館曲げわっぱには、いくつもの制作工程があります。

まずはスギの原木を、作るものの大きさに合わせて製材。次に曲げ合わせるところの厚みが均一になるように、両端の重なる部分を零コンマ数ミリまで削ります。まさに職人技!

曲げの部材をひと晩水に漬けてから煮沸し、「ごろ」と呼ばれる型で丸め、写真のように木ばさみで固定します。1週間ほど乾燥させてから重なる部分を接着し、桜の皮で留めます。

ここからが、実際に体験できる工程。私が挑戦するのは、丸弁当箱(税込\5,000)コース。所要時間は約1時間半程度です。

作業台に用意されたのは、左から木槌、当て木、側(がわ)、接着剤をつけるヘラと拭き取り用の布、底板、底輪。

まずは底板をはめる部分に接着剤を塗ります。ムラがあると接着剤の少ない部分から水が入り込み、乾きにくくカビのもとになってしまうので、均一に塗るのがポイント。

当て木を使って、木槌で叩きながら底板をしっかりとはめ込みます。

底板の上から底輪をはめて、余分な接着剤を取り除きます。

最後は紙やすりで全体を磨きます。45度の角度で当てて紙やすりをかけて、面取りをして完成!

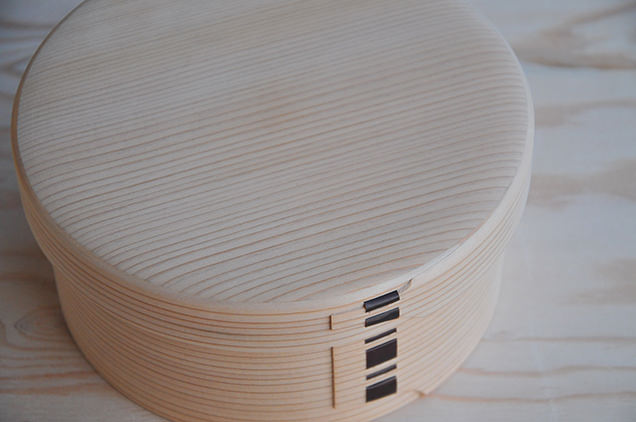

私の作った大館曲げわっぱの弁当箱。ごはんをおいしくしてくれそう!

私の作った大館曲げわっぱの弁当箱。ごはんをおいしくしてくれそう!

大館曲げわっぱは天然の木を使っているので、取り扱いには注意が必要。

漆、ウレタンなどの表面塗装していない素地のものは色移りしやすく、特に色素の強いナスや紅ショウガや梅干しなどは、直接触れないようにラップなどでカバーしましょう。洗ったあとは水気をしっかり切って乾燥させることも、長く使うために重要です。

「黒ずみを発生させないためには、乾燥が不十分なまま使ったり、保管したりしないことです。磨いたり削ったりと修理もできますから、何十年も使えますよ」と佐々木さんの頼もしい言葉。

樹齢400年の貴重な秋田杉の前で、出来上がった弁当箱と記念に自撮り。

大館街探検も忘れずに!

無事に完成した曲げわっぱを持って、「何を作って盛り付けようかな〜」などと妄想しながら街を散策。体験工房の近所にある「大館食品デパート」に入ってみました。

昔ながらの野菜や魚が並ぶ店内で、東京では見慣れない「てんこ小豆」を発見。店員さんに聞いてみると、秋田では赤飯作りに使われるそう。これは曲げわっぱのお弁当に入れるのにピッタリ! と即購入。

大町商店街を歩いていると「デッカい秋田犬」の像に遭遇。大館の街のアートプロジェクト「ゼロダテ少年芸術学校2017」で作られた作品だそうです。

柴田慶信商店でモダンなデザインの曲げわっぱを買う

次に立ち寄ったのは、大館駅に向かう道すがらで見つけた、曲げわっぱの製造会社「柴田慶信商店」。1階は工房になっていて、2階では商品を販売しています。大館駅からは歩いて6分ほど。店内にはオーナーさんが集めたという世界の曲物コレクションが展示されていて、とても見応えがあります。

柴田慶信商店の商品は、現代の生活にフィットするようにデザインされた、曲げわっぱのパン皿やバターケース、タンブラーなど。中にはグッドデザイン賞を受賞した作品もあるそう。お土産に、以前から欲しかったパン皿を購入しました。

製造過程でできる端材で作られたお箸。六角形で滑りにくく、麺類などを食べるのにも適しています。ちょっとしたお土産にピッタリですね。

なお、柴田慶信商店わっぱビルヂング店では、常設のワークショップスペースで、曲げわっぱの製作体験ができます。詳細はこちらをご確認ください。

夜は雪見温泉でまったりと

大館の街を後にして、今夜の宿泊先「大湯温泉 ホテル鹿角(かづの)」に向かいます。大館駅からJR花輪線に約40分乗車し、JR十和田南駅へ。駅からはホテルの送迎バスで約10分で到着です。

さっそく向かった大浴場は、広々としていて開放的。ナトリウム塩化物泉で、かすかに硫黄臭があります。

寒さでかじかんだ足先や指先も、ホカホカになっていきます。肌の上をするりと滴る無色透明なお湯は浸かり心地もよく、お肌はすべすべに。

曲げわっぱで食する名物駅弁

鶏めし御膳(税込990円)

鶏めし御膳(税込990円)

翌日は再び大館に戻り、大館駅名物の駅弁「鶏めし弁当」を曲げわっぱでいただける、食事処「花善」へ。観光客だけでなく、地元の方の利用も多いそう。

厨房で使っている秋田杉のおひつは、4升(約6キロ)も入る大きなもの。秋田杉は保温効果と殺菌効果が高く、おひつにぴったりなのです。

秋田杉の一枚板のテーブルが並ぶ店内。曲げわっぱに入った、甘辛く煮た鶏のぶつ切りと、煮汁で炊いたふっくらご飯はボリューム満点。

鶏めしご飯の彩りを曲げわっぱ弁当の参考にしようと思いながら、新幹線で帰路に就きました。

さっそく自宅で曲げわっぱを使ってみた

自宅に帰り、さっそく柴田慶信商店のパン皿を使ってみました。北欧テイストなオーバルデザインは、インスタ映えすること間違いなし!

バゲットトーストを食べ終えて確認。秋田杉が、しっかりとパンの蒸気を受け止めていました。

大館で購入した、てんこ小豆の赤飯を入れてみました。時間がたってもふっくらとしていて、温め直さなくてもおいしい! 曲げわっぱの実力は予想以上でした。

秋田の食材を使って作った、曲げわっぱ弁当

秋田の食材を使って作った、曲げわっぱ弁当

てんこ小豆の赤飯と鶏団子、かぼちゃやズッキーニ、レンコンなど、彩り野菜を多めに盛り付ければ、できあがり! 家族からは「買ってきたお弁当みたいだね」と褒められ、念願の曲げわっぱデビューは大成功。自分で作った曲げわっぱを使えば、おいしさも倍増です!

この記事の内容は2019年7月9日現在の情報です。

今回の旅の行程

【1日目】JR東京駅→JR新青森駅→JR大館駅→大館曲げわっぱ体験工房→大館食品デパート→柴田慶信商店→JR大館駅→JR十和田南駅→大湯温泉ホテル鹿角

【2日目】JR十和田南駅→JR大館駅→JR東京駅

秋田・大湯温泉JR+宿泊 縄文のふる里 大湯温泉 ホテル鹿角

1泊2日/東京駅⇔大館駅/夕朝食付き

※商品が0件の場合は検索条件を変更いただき、

再検索をお願いします。