今回の列車旅ポイント

- 東京駅から新潟駅までは2時間ほど

- 新潟駅からバスか駅レンタカーを利用して「やすだ瓦ロード」へ

- 「風雅の宿 長生館」へは、新潟駅から宿の送迎もあるので便利

こんにちは! 編集者の藤田華子です。日常的に和装するようになってから、日本の伝統的な手仕事にますます興味を持つようになった近頃。

今回は、新潟県の酪農発祥の地であり、冬に白鳥が訪れる「瓢湖(ひょうこ)」のある、新潟県阿賀野市の安田地区へ。昔から「安田瓦」の生産地で、瓦作品を見られる「やすだ瓦ロード」なるものがあるんだとか! 力強く、繊細で、あたたかい、そんな安田瓦の魅力を探りに行ってきます!

東京駅を出発

いざ、久しぶりの新潟へ!

JR東京駅から上越新幹線「とき」に乗り、2時間ほどでJR新潟駅に到着! 新潟への旅は「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」を利用するのがおすすめです。新幹線と宿のセットがお得に予約できますよ。

「とき」って、お上品な佇まいですよね(新潟駅)

「とき」って、お上品な佇まいですよね(新潟駅)

阿賀野市へは、新潟駅から「駅レンタカー」で車を借りれば、常磐道を利用して所要時間は30分ほど。ですが、私が超ペーパードライバーなため、今回はのんびりバス旅に。

新潟交通バス(S90亀田・横越線)に1時間ほど揺られ、水原仲町バス停へ。そこから、徒歩1分ほどの水原中町(大島金物店前)バス停で阿賀野市営バス(大室線)に乗り換え、40分ほどで庵地(加藤園芸前)バス停に到着しました。

やすだ瓦ロード

あっちにもこっちにも、安田瓦!

お目当てでもある観光施設「にいがた瓦館 かわらティエ」に向かう道中が、安田瓦を使った装飾が楽しめる「やすだ瓦ロード」です。散策しながら向かうとしましょう。

まず見えてきたのが、瓦のネコが塀の上を歩いている「村秀鬼瓦工房」です。1913年(大正2年)の創業以来、代々手づくりで神社仏閣の鬼瓦を中心に製作してきたそう。

塀の上を歩く瓦のネコちゃんたち

塀の上を歩く瓦のネコちゃんたち

お庭のあちこちに瓦、瓦、瓦!

まだ序盤ですが、瓦がいろいろな姿になり、かわいらしい一面を見せてくれるものだとは……興奮しちゃいました!

ほっこり談笑する鬼の一家も瓦!

ほっこり談笑する鬼の一家も瓦!

安田瓦は、江戸時代から続く伝統的なもの。この土地が良質な粘土に恵まれていることを生かし、新潟(雪国)の厳しい気候に耐えられる高い品質で発展してきました。

鬼瓦を手がける瓦職人さんは「鬼師」と呼ばれます。鬼瓦は厄除け文化に由来し、奈良時代に中国から日本に伝えられたといわれます。屋根に飾られる鬼瓦には家主の想いが込められ、厄除けに加え、商売繁盛の恵比寿様・大黒様や、家紋など、いろんな形と想いがあるんです。

トンボとりをしている鬼の子どもたち

トンボとりをしている鬼の子どもたち

製作を機械化する工場も多くなり、瓦職人さんの数は減っているそう。そんななか、想いを込め、ひとつずつ手づくりされた貴重な作品を見ることができるやすだ瓦ロードを歩いていると、とてもあたたかな気持ちに。

村秀鬼瓦工房から1分ほど歩くと「やきもの広場」が見えてきます。

3メートルくらい!? おっきな鬼瓦!

3メートルくらい!? おっきな鬼瓦!

見ての通り、お手洗いも瓦

見ての通り、お手洗いも瓦

さらに歩くこと1分ほどで「さんかく広場」に。

近寄ってみると……

近寄ってみると……

これだけの数の鬼瓦、大迫力です(笑)!

これだけの数の鬼瓦、大迫力です(笑)!

さんかく広場の真ん中には、大きなモニュメントがたたずんでいます。

もちろん、なかのベンチも瓦です

もちろん、なかのベンチも瓦です

さんかく広場の近くには、瓦の街にふさわしい、情緒あふれる「瓦飾りバス停/瓦庭園」があります。実際に使用されているバス停で、なかに設置されているベンチも瓦でできているんですよ。停まるバスの本数は決して多くないバス停ですが、バスを待つ時間も旅のいい思い出になりますね。

にいがた瓦館 かわらティエ

安田瓦を知る&ミニ鬼瓦絵付け体験

いろ〜んな瓦を見ることができたところで、かわらティエに到着しました。2023年にオープンしたこちらは、安田瓦を見て・触れて・体験できる観光スポットです。

右が安田瓦の壁。奥が展示室

右が安田瓦の壁。奥が展示室

入ってすぐ目に飛び込んでくるのは、安田瓦でできた壁! 精巧なつくりに思わず見入ってしまいます。

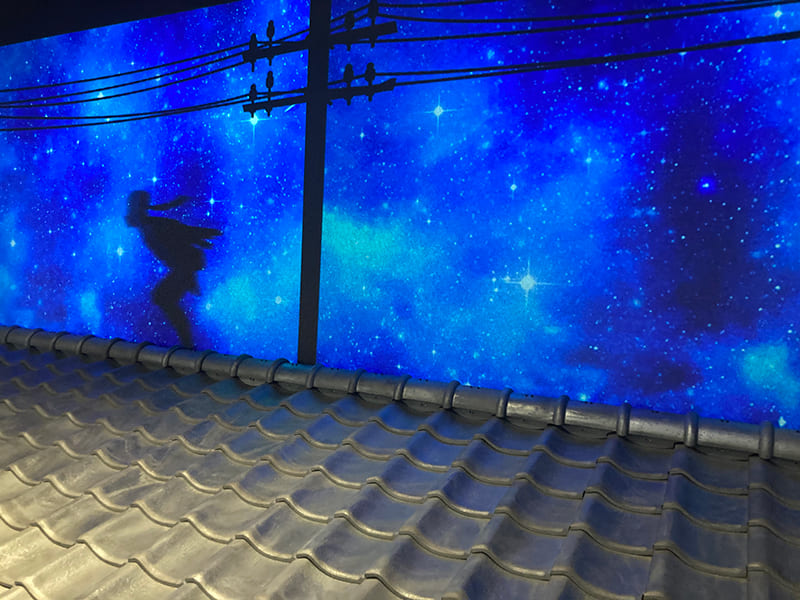

屋根を走る忍者と一緒に記念撮影!

屋根を走る忍者と一緒に記念撮影!

展示室には、瓦屋根に登っている写真が撮影できる大きなフォトスポットも。

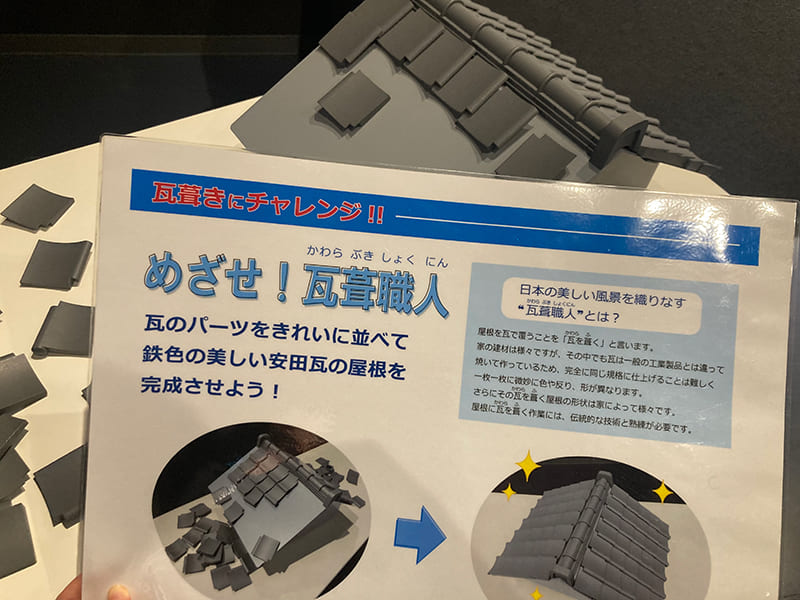

瓦葺(かわらぶき)チャレンジパズル

瓦葺(かわらぶき)チャレンジパズル

これは、安田瓦の屋根を完成させるパズルです(難しい!)。なるほど、こんなにがっちり組まれているのか……!

安田瓦にまつわる数字を紹介するコーナーもありました。

数字で見る安田瓦

数字で見る安田瓦

実は私、地震の被災地の映像などから「瓦屋根は地震に弱い」というイメージがあったんです。案内をしてくださった安田瓦協同組合の加茂豊和さんも、事実として、阪神・淡路大震災以降、一般家庭の屋根に使われることが減ってしまったとおっしゃっていました。

しかし、壁の数字を見て、現在の建築法でしっかり建てれば地震にも強く(なんと、震度7まで耐えられる!)、騒音レベルも低いなど、私が瓦に抱いていたネガティブなイメージは杞憂だったことがわかりました。瓦は、私たちの暮らしを守ってくれる丈夫で力強い存在なのですね。

安田瓦のフォトギャラリー

安田瓦のフォトギャラリー

旅の思い出に「ミニ鬼瓦絵付け」を体験。素焼きのミニ鬼瓦に、好きな色を塗ったり、模様を描いたりしていきます。

お気に入りのミニ鬼瓦を選んで……

お気に入りのミニ鬼瓦を選んで……

色を塗っていきます

色を塗っていきます

顔が怖いので、キュートな色味で仕上げ!

顔が怖いので、キュートな色味で仕上げ!

存分に安田瓦の世界を満喫しました。本日の宿に向かうとしましょう。

風雅の宿 長生館

ラジウム温泉で最高の癒やしを

かわらティエからタクシーで15分ほど、本日の宿「風雅の宿 長生館」に到着です。今回はタクシーを利用しましたが、新潟駅から無料の送迎バス(事前予約制)を利用すれば、新潟駅から宿までは45分ほどで到着できるそう。

こちらの宿、敷地内に4000坪もの大庭園「鎮守の森」があり、ロビーからも見渡せます。

長生館を100年以上見守るお稲荷様

長生館を100年以上見守るお稲荷様

鎮守の森でも安田瓦のモニュメントたちに出合うことができました。日中に立ち寄った、村秀鬼瓦工房でつくられたものだそうです。

安田瓦のモニュメントを見ながら入浴

安田瓦のモニュメントを見ながら入浴

鎮守の森を抜けると、茶室風の貸切露天風呂が3つ。そのうちのひとつ「茜瓦の湯」は、茜色の瓦を使ったお風呂なんです!

長生館の温泉は、約700年前に開湯したといわれる村杉温泉で、国内でも希少なラジウム温泉として有名です。ラジウム温泉とは、温泉中のラドンから放出される微量の放射線が細胞を刺激し、免疫力を活性化させる効果が期待できる珍しいお湯のこと。

全国でも最高水準のラドン含有量

全国でも最高水準のラドン含有量

40度のぬる目設定なので、半身浴でゆったり入ると体に負担がかかりにくいそう。さらに、源泉100%の「休み湯(低温泉)」も用意されています。温かい浴槽と冷たい浴槽を行き来する「温冷交互浴」をすることで、血行が良くなり、疲労回復に大きな効果が期待できるようです。

右が40度の浴槽、左が26度の浴槽

右が40度の浴槽、左が26度の浴槽

こちらは新潟県でも最大級の広さである「庭園大露天風呂」。ん〜! もう、この温泉がぬる湯好きの私には最高で! ああ、極楽、天国とはこのことか。

脱衣所に湯あがり鬼がちょこん

脱衣所に湯あがり鬼がちょこん

さあ、夕食です。どどーん!

丁寧につくられたお夕食、満腹!

丁寧につくられたお夕食、満腹!

箸置きも瓦です

箸置きも瓦です

名物は、地元・安田地区の新鮮な牛乳で作ったお豆腐「五頭山麓牛乳当富」。牛乳のコクがお豆腐と合わさって、クセになるおいしさです。源泉で蒸されたにいがた和牛も絶品!

朝ごはんももりもり完食!

朝ごはんももりもり完食!

ちなみに、翌日の朝食もこの充実ぶり。

朝食のあと、一休みしてからチェックアウト。この土地の豊かな食、温泉、そして伝統工芸である安田瓦を大満喫できた幸せなひと時でした。

瓦テラス

物語の詰まった、美しきパフェに舌鼓

2日目は、阿賀野市が新潟県の酪農発祥の地ということで、新鮮な生乳をつかったパフェをいただきます。宿からタクシーで15分ほど、昨日のかわらティエの向かいにある「瓦テラス」へ。

瓦テラスは、やすだ瓦ロードの交流拠点です。1万2千枚の瓦を使用した外観は圧巻!

20センチほどあるパフェは、芸術品のよう

20センチほどあるパフェは、芸術品のよう

毎月メニューが変わる「季節のパフェ」は、私が伺ったときは「黄桃のパフェ」でした!

こちらで提供されるパフェには物語があり、今回は、手づくりの繊細なラングドシャの輪から桃源郷を覗くという設定だそう。ボリューミーかつ、食感やジューシーさなどが素晴らしいバランスで、食べ進めるのが楽しい! 最後の一口が名残惜しいほどでした。

黄金比のお味!

黄金比のお味!

パフェの解説図。こんなに手が込んでいるなんて、贅沢ですね……。

旅のお土産に、阿賀野市の新名物「あがの夢うなぎ」の味がご自宅で楽しめる、冷凍の鰻ちまきと、蒲焼きを買って帰りましょう。

左が国産うなぎ蒲焼き、右が鰻ちまき

左が国産うなぎ蒲焼き、右が鰻ちまき

2020年から阿賀野市安田地区の豊富な伏流水で養殖が開始されたという名物のうなぎは、ふっくら上品なお味でした。

私たちの生活に馴染み深い瓦ですが、改めて阿賀野の地で、その歴史や職人の技に触れることで、魅力を再確認しました。伝統の灯火を絶やさないためにも、この記事を読んでくださった方がひとりでも多く阿賀野市に足を運び、安田瓦の技巧をお楽しみいただくきっかけになれば、うれしいです。

東京駅に到着

掲載情報は2024年10月8日配信時のものです。現在の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

今回の旅の行程

【1日目】JR東京駅→JR新潟駅→やすだ瓦ロード→にいがた瓦館 かわらティエ→風雅の宿 長生館

【2日目】風雅の宿 長生館→瓦テラス→JR新潟駅→JR東京駅