今回の列車旅ポイント

- 北陸新幹線の新駅「越前たけふ駅」へ

- タケフナイフビレッジへは越前たけふ駅からタクシーを利用

- 越前たけふ駅に隣接する道の駅

こんにちは。トラベルフォトライターの土屋です。今回は、北陸新幹線の延伸で行きやすくなった、福井県越前市の武生エリアを訪れました。

武生といえば、700年以上の歴史を誇る「越前打刃物」の街。職人さんたちの手仕事が光る共同工房・タケフナイフビレッジや、越前打刃物にまつわる由緒ある神社を巡り、実際に越前打刃物のカトラリーで料理も楽しめます。

伝統工芸が好きな私にとって、胸が高鳴るような2日間。まさに越前打刃物の魅力を全身で感じる旅でした。国内外から高く評価される匠の技に触れながら、1泊2日で巡る武生の観光コースをご紹介します。

越前打刃物の町・越前市武生エリアへ

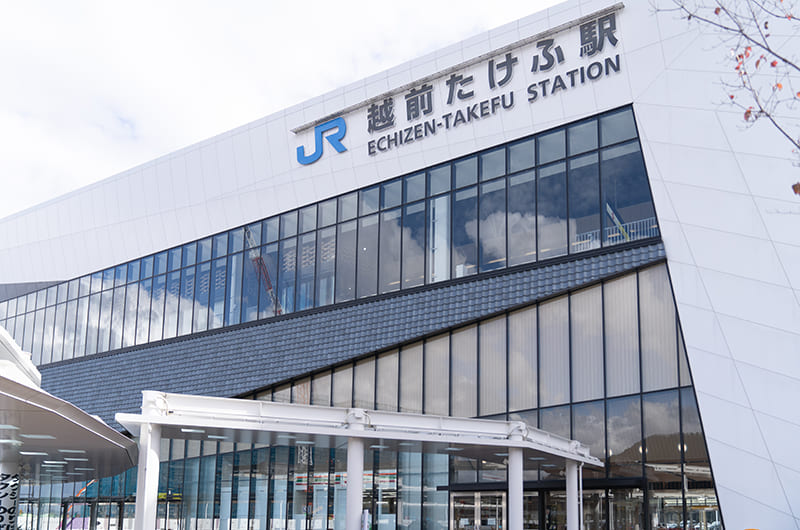

北陸新幹線「越前たけふ駅」から始まる旅

旅のスタートはJR越前たけふ駅から。ちなみに東京からだと、JR東京駅から越前たけふ駅まで北陸新幹線「かがやき」で約3時間10分。乗り換えなしの快適な列車旅です。

外壁に越前瓦が使用されている越前たけふ駅

外壁に越前瓦が使用されている越前たけふ駅

まず向かったのは、駅に隣接する「道の駅 越前たけふ」。併設された観光案内所で武生情報をチェック。

物産販売所には、福井名物である水羊羹や、地元を代表する伝統工芸品の越前打刃物、越前和紙、越前焼などさまざまなお土産がずらりと並びます。また、壁の一部には越前和紙が施されるなど、館内装飾に伝統工芸が使われているのも注目です。

タケフナイフビレッジ 工場見学

タケフナイフビレッジで学ぶ越前打刃物の魅力

道の駅 越前たけふからタクシーで約10分。向かったのは、14社の刃物会社が集まる共同工房「タケフナイフビレッジ」です。

タケフナイフビレッジは、700年以上の歴史を持つ越前打刃物の伝統を受け継ぎながら、現代のライフスタイルに合わせた刃物づくりにも挑戦している工房です。

こちらで実施している「工場見学」では、越前打刃物の歴史がわかる資料館だけでなく、工房内も見学(見学ルートから)できて、なんと無料。全国的にも珍しい貴重な施設です。見学ルートはスロープになっているので、車いすでも安心して見学できます。

1979年(昭和54年)、刃物産地として全国で初めて国の伝統的工芸品に指定された越前打刃物。その切れ味は、国内だけでなく、海外の料理人や職人からも絶賛されています。越前打刃物を目当てに越前市を訪れる人も少なくないそう。

工房では、職人さんによって打ち鍛えられた鉄が刃物となって生まれる瞬間を間近で見学できます。

火花が散り、響き渡るトントントンという金属音。立ちのぼる鉄の香りとともに、刃物が形づくられる光景は圧巻です。

基本的に土曜・日曜・祝日は職人さんがお休みのため、職人の技を目の当たりにしたいなら、平日(休憩時間にあたる12〜13時を避けて)に訪れるのがおすすめです。

工場見学したあとは、工房のすぐ横にある新館へ。

新館内のショップには、家庭用の包丁からプロ仕様のナイフまで、越前打刃物ならではの逸品が揃っています。

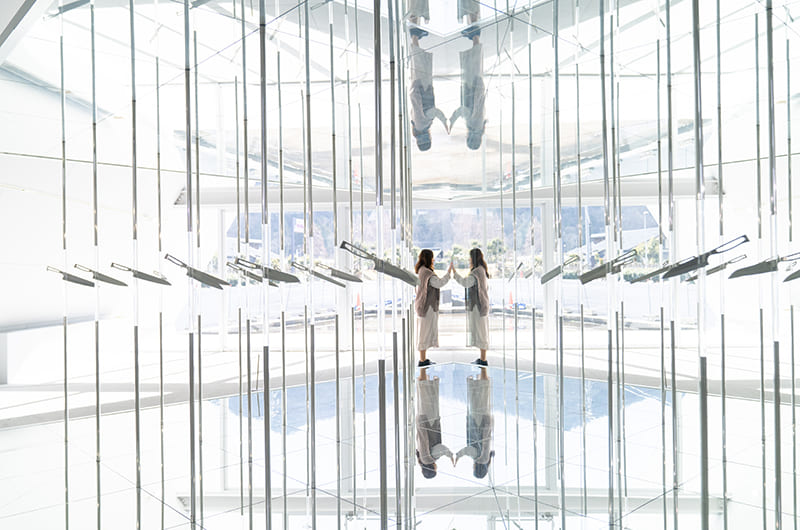

ショップの奥には、福井県出身の工業デザイナー・川崎和男氏による「包丁のオブジェ」が展示されています。

2006年に金沢21世紀美術館で展示された作品を再現したもので、リフレクション写真を撮るために訪れる人も多い人気のスポットです。

「切る」という行為そのものを空間で表現しているのだそう。

まるで万華鏡のように光が反射し、鏡張りの空間に包丁が浮かび上がる幻想的な光景が広がります。角度によって異なる写真が撮れるので、つい夢中になってしまい、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

タケフナイフビレッジ 体験教室

初心者でも安心! 職人直伝の両刃研ぎ体験

タケフナイフビレッジでは、初心者でも気軽に参加できる「体験教室」(事前予約制)も人気。今回、私が体験したのは、「両刃研ぎ」のコース。一般的な家庭用包丁を砥石で研ぎ、最後に柄をつけて完成させるプログラムです。

コツをつかむと「研ぐ」感覚が心地よく、没頭していきます。

職人さんが直接指導してくれるため、細かなコツを学びながら、普段使いの包丁を自分でメンテナンスする方法が身につけられます。

柄は好きな木目を選ぶことができる

柄は好きな木目を選ぶことができる

包丁はその日のうちに持ち帰りが可能で、所要時間は1〜2時間ほど。

自分の手で仕上げた包丁を手にしたときの達成感はひとしお。日常の料理が、より特別なものに感じられそうです。

この日は、バスでハピラインふくい線武生駅に移動し、列車で福井駅へ。JR福井駅前のホテルに宿泊しました。

千代鶴神社

越前打刃物の祖・千代鶴國安を祀る神社へ

翌日は、ハピラインふくい線で福井駅から武生駅へ移動し、駅から徒歩15分ほどの場所にある「千代鶴神社」へ。正面にある鮮やかな赤い橋が目印です。

ここは、「鍛冶の神」として越前打刃物の祖・千代鶴國安を祀る神社であり、武生の鍛冶文化の原点を感じられる場所。継続・創造の力を授かるとされ、また鋭い刃の力によって悪運や悪縁を断ち切り、新たな良縁を結ぶとも言われているのだそう。

千代鶴國安は、南北朝時代(1337年前後)にこの地へ移り住み、刀剣を鍛えながら「武士の象徴としての刀」を追求した刀匠です。

千代鶴の池

千代鶴の池

千代鶴國安は刀を打つ際、砥石を削って狛犬をつくり、願いを込めて境内にある「千代鶴の池」に沈めたと伝えられています。

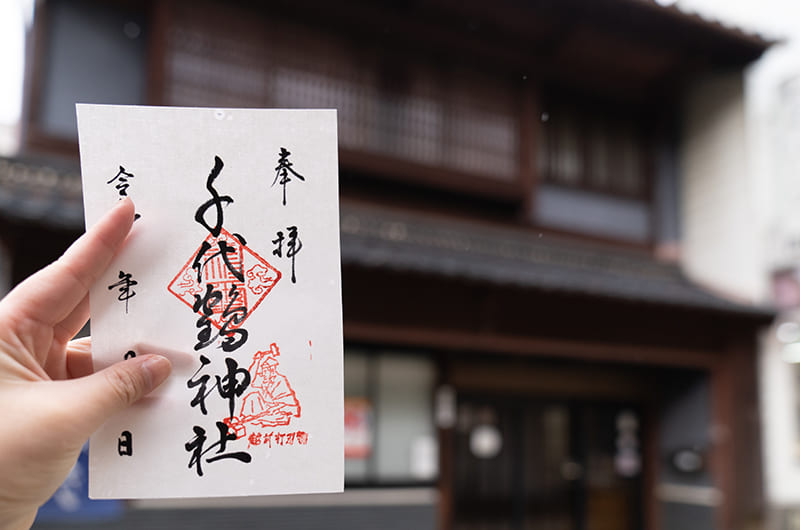

千代鶴神社の御朱印

千代鶴神社の御朱印

御朱印は宮司不在のため書き置きとなりますが、すぐ近くにある「西尾クリーニング店」で受け取ることができます。

編集部注:御朱印について、詳しくはこちら

おりょうり京町 萬谷

伝統工芸品とともに、越前の美食を堪能

ランチで訪れたのは、千代鶴神社から徒歩5分ほどの「おりょうり京町 萬谷」。武生の歴史と風情が残る石畳の街・京町の一角に佇む、趣ある日本料理店です。

こちらでは、地元食材を活かした懐石料理を、越前漆器、越前焼などの伝統工芸を取り入れた器で楽しめます。

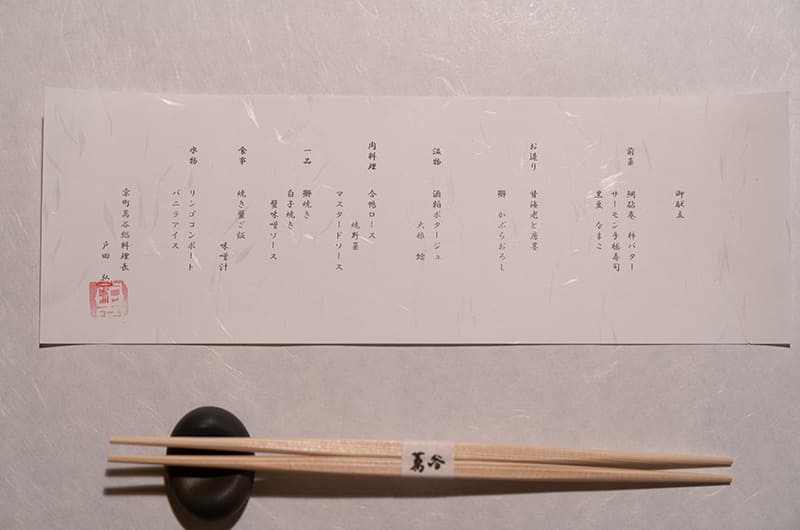

今回いただいたのは、月替わりの懐石コース「梵 SOYOGI」。四季折々の山の幸・海の幸を使い、旬を大切にした献立です。

前菜から始まり、お造り、温物、肉料理、一品(魚料理)、食事、水物へと続くコースは、和の枠にとらわれず、フレンチやイタリアンの技法も巧みに取り入れた独創的な一皿ばかり。

越前和紙のメニュー表

越前和紙のメニュー表

メニューには越前和紙が使われ、料理を引き立てる演出にもこだわりを感じます。

印象的だったのは、温物の酒粕ポタージュ。越前漆器の美しい椀で供され、大根と蛤の旨みが溶け込んだやさしい味わいにほっと一息。エディブルフラワー(食用花)が添えられ、目にも華やかでした。

魚料理は越前焼の器で提供。作家・松井勝彦氏の作品に盛り付けられたのは、鰤(ブリ)焼きと白子焼き。

香ばしく焼かれた鰤は旨みが凝縮され、しっとりとした食感が絶品。白子焼きには濃厚な蟹味噌ソースがたっぷりとかかり、口の中でとろけるような滑らかさが広がります。

肉料理には、合鴨ロースと焼野菜が登場。ここで使用するのが、越前打刃物を代表するメーカー「龍泉刃物」のステーキナイフです。天然木を使用したハンドルが手に馴染み、刃の切れ味は驚くほど滑らか。まるで刃が肉に吸い込まれるように、スッと滑らかに切れる感覚にびっくり。

合鴨ロースは、ナイフを入れた瞬間にふわりとほどけ、噛むほどに旨みがあふれ出す、至福の口どけでした。

実はこのナイフ、「肉はよく切れるが、口の中は傷つけない」というオーダーを受けて開発されたもの。過去には世界的な国際料理コンクールで、このナイフを使った審査員の半数以上が持ち帰ってしまったという逸話もあるほど。その切れ味の良さと使いやすさは、一度体験すると忘れられません。

四季の餅 あめこ

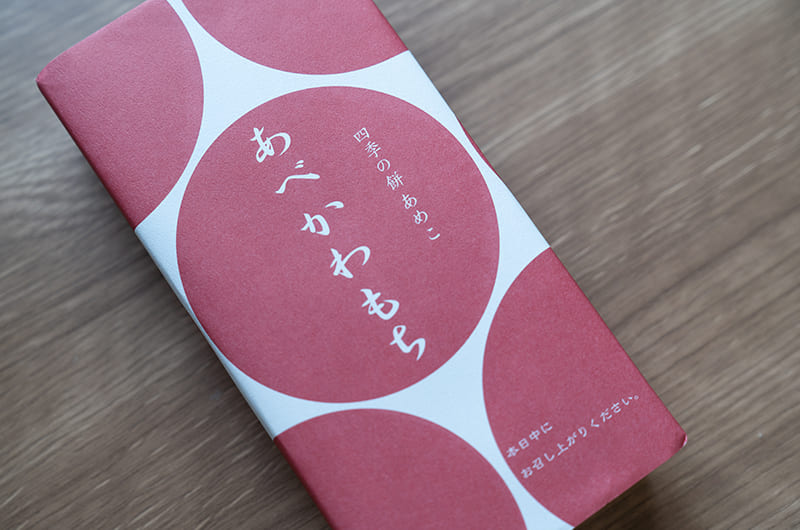

老舗和菓子店「四季の餅 あめこ」でお土産を

ランチ後は、おりょうり京町 萬谷から徒歩約10分の「四季の餅 あめこ」へ。創業1782年(天明2年)、江戸時代から続く老舗の和菓子店です。

2024年2月にリニューアルされたという、和モダンな雰囲気のお店。

看板商品は「あべかわ餅」。自家製の黒蜜を絡め、香ばしいきな粉をたっぷりまぶすと、モチモチの食感と上品な甘さが口いっぱいに広がります。

あべかわ餅をお土産に歩いてハピラインふくい線武生駅へ戻り、福井駅を経由して帰ります。

職人の技に触れ、歴史の息吹を感じ、美食に心満たされる。武生の旅は、ただ訪れるだけでなく、その土地の文化やものづくりの精神に深く触れる時間になりました。この旅が終わっても、手にした包丁を使うたびに、越前の風景や職人さんの想いがふと蘇る。そんな余韻を残す、特別な旅でした。

ちなみに、新幹線を利用される方は、「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」であれば、往路の降車駅(今回は越前たけふ駅)と復路の乗車駅(今回は福井駅)を異なる駅に設定できます。旅の自由度が高まりますね。

東京駅に到着

掲載情報は2025年4月2日配信時のものです。現在の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

今回の旅の行程

【1日目】JR東京駅→JR越前たけふ駅→道の駅 越前たけふ→タケフナイフビレッジ→ハピラインふくい線武生駅→JR福井駅(ホテル)

【2日目】ハピラインふくい線福井駅→武生駅→千代鶴神社→おりょうり京町 萬谷→四季の餅 あめこ→ハピラインふくい線武生駅→JR福井駅→JR東京駅

福井市内JR+宿泊 福井マンテンホテル駅前

1泊2日/東京駅⇒越前たけふ駅・福井駅⇒東京駅

※商品が0件の場合は検索条件を変更いただき、

再検索をお願いします。