今回の列車旅ポイント

- 新幹線で約3時間半。新青森駅を起点に旅をする

- 駅レンタカーが便利! フェリーで陸奥湾を渡る

- 新青森駅ビル内「あおもり旬味館」でお土産探し

自然のつくりだす芸術というものがある。それは季節限定だったり、あるいは何万年ものの時間をかけてつくりだされたものだったりとさまざまだ。今回は、青森県下北半島にある「仏ヶ浦(ほとけがうら)」の芸術を堪能しようと思う。天然記念物にも指定されている絶景だ。

私は写真を撮ったり原稿を書いたりする仕事をしているので、ぜひ写真におさめたい。そこまでの道のりは、JR東京駅からJR新青森駅へ東北新幹線で3時間半、車で30分走り、フェリーに1時間揺られ、さらに車で1時間30分走り、船で30分。時間も手間もかかるけれど、その価値がある場所なのだ。

東京駅

みなさん、ありがとう

江戸時代の紀行家・菅江真澄(すがえ・ますみ)は1793年に仏ヶ浦を訪れ、「ごくらくの 浜のまさごし ふむ人の 終に仏 うたかひもなし」と詠んだ。ものすごく意訳すると「すごい」ということだ。私も見てみたいと興奮した。

東京駅より。この記事を書いている地主です!

東京駅より。この記事を書いている地主です!

私は、恥ずかしながら「仏ヶ浦」を知らなかった。今回は、びゅうたび会員・SNSフォロワーのみなさんにご意見をいただき、旅先を決め、そこに行くという特別企画。つまり、私ひとりでは思いつくことのなかった旅先なのである。

先に言ってしまうと、仏ヶ浦は素晴らしかった。みなさんのおかげです、ありがとうございます。

新青森駅に着きました!

新青森駅に着きました!

東京駅から新青森駅へは新幹線「はやぶさ」で約3時間半。新青森駅の「JR駅レンタカー」で車を借りて蟹田港を目指す。

ちなみにJR蟹田駅はトゲクリガニ(本物)の「津軽蟹夫」が観光駅長をしていた駅だ。かなり前に見たことがあったのだけれど、今回、蟹田港に向かう途中に寄ったら、津軽蟹夫は勇退されて、模型になっていた。

蟹田駅の、

蟹田駅の、

津軽蟹夫さん

津軽蟹夫さん

蟹田港

60分で下北半島へ

蟹田は「風の町」だ。太宰治の小説『津軽』の中でそう書かれている。そんな風の町にある蟹田港から「むつ湾フェリー」に乗り下北半島を目指す。下北半島まで、フェリーなら乗っているだけで着く。

このフェリーもびゅうたび会員・SNSフォロワーのみなさんからのアイデア。普段フェリーに乗ることもないので、どこか遠くへ旅する感じがした。旅に船はいい、楽しいのだ。

蟹田港から、むつ湾フェリーに乗る!

蟹田港から、むつ湾フェリーに乗る!

趣がありますな!

趣がありますな!

むつ湾フェリーは津軽半島の「蟹田港」から下北半島の「脇野沢港」を1日2往復、繁忙期は3往復する。11月上旬から4月下旬までの冬季は運休となる。フェリーには車を載せることもできて、座席もあれば、甲板に出ることもできる。楽で楽しいということだ。

イルカを探す!

イルカを探す!

青森市の諏訪神社には、祭日にはイルカが参詣するという伝説があり、古くから陸奥湾にはイルカがいたことがわかる。

種類としてはほとんどがカマイルカで、4月末から6月末がイルカを見るには熱い時期となる。今はその時期ではないが探した。津軽半島と下北半島を見ながら探した。

左)津軽半島、右)下北半島

左)津軽半島、右)下北半島

約60分の乗船時間はあっという間だった。カマイルカを探していたら、本当にあっという間。ちなみに見つけられませんでした。ただひたすら海を見ているだけだった。

そのおかげなのか、脇野沢港に着いたころには目がよくなった気がした。見えるのだ、とても見えるのだ。

脇野沢港に到着!

脇野沢港に到着!

今回の旅には仏ヶ浦に行くこと以外にもう一つミッションがある。「唯一無二のユニークお土産ゲット」というもので、私の感性をフルに発揮したお土産を見つけだして、この記事を読んでくれた方にプレゼントするのだ(プレゼント詳細は記事下部をご覧ください)。

大湊方面に車を走らせ、スーパーやコンビニ、お土産屋を見つけては、お土産を探した。

お土産を探したり、

お土産を探したり、

イルカを探したり、

イルカを探したり、

お土産を探したり、

お土産を探したり、

サルを探したり、

サルを探したり、

お土産を探したり、

お土産を探したり、

あ、サルいた!

あ、サルいた!

下北半島のニホンザルは特別だ。野生のニホンザルが生息する日本北限の地で、霊長類の自然分布の世界最北限でもある。だから、見たいと探していたら普通にいた。ちなみにこちらも天然記念物に指定されている。

大湊駅

大湊駅

ニホンザルを探すよりもお土産を探す方が難しかった。センスが問われるじゃないですか。難しいのだ。

大湊線が100周年なので終着駅であるJR大湊駅を見たいと訪れたころには、もうあたりは真っ暗だった。今日はここで終わり。明日は仏ヶ浦を目指そうではないか。

おやすみ!

おやすみ!

津軽海峡文化館アルサス

揺れる先に絶景

2日目の本日は、仏ヶ浦を見に行く。まず佐井定期観光が運行する「仏ヶ浦ゆき定期観光船」に乗り(※)、仏ヶ浦に上陸する計画だ。歩いても行けるけれど、とにかく道が険しく大変らしいので、船なのだ。船に乗る旅は楽しい。非日常感がとてもするのだ。

※編集部注:佐井定期観光の仏ヶ浦定期観光船事業は2021年10月に終了し、現在は仏ヶ浦海上観光(株)の仏ヶ浦定期観光船「しもきた号」が運航しています。詳しくはこちら

津軽海峡文化館アルサスに到着。手前が観光船

津軽海峡文化館アルサスに到着。手前が観光船

「津軽海峡文化館アルサス」の前から仏ヶ浦への観光船が出ている。ここから30分で仏ヶ浦、30分間仏ヶ浦を散歩して、また30分かけて戻るというコースだ。こちらも冬季は運行していないので注意。

船に乗りました!

船に乗りました!

仏ヶ浦までの間には「願掛岩」などの名勝がある。それを船から見るわけだけれど、船はなかなかに揺れた。嘘か本当かわからないけれど、乗り合わせたお客さんが「後ろの方が酔わない」と言っていたので、私は後ろに乗った。

揺れますね!

揺れますね!

船は驚くほどの波しぶきをあげて、仏ヶ浦を目指した。遠くには北海道も見える、たぶん。全体的に揺れているので、あまり景色に自信が持てない。幻のような気すらする。ただテーマパークのアトラクションのようで楽しい。そして意外にも酔わなかった。

仏ヶ浦に到着しました!

仏ヶ浦に到着しました!

仏ヶ浦は日本海形成期(ざっくり1,500万年前)の海底火山の噴出物とされるグリーンタフ(凝灰岩)が隆起して露出したものだ。それらが雨や波などで風化、侵食され現在のような景色をつくりだしている。遠くから見ていた時は小さく感じたけれど、近くで見ると大きい。とにかく大きい。

大きい!

大きい!

ちょっと緑色だよね!

ちょっと緑色だよね!

仏ヶ浦は、「仏(ホトケ)」とアイヌ語で海辺や砂浜を意味する「ウタ」から仏宇陀(ほとけうた)と呼ばれていたけれど、やがて仏ヶ浦と呼ばれるようになったとも言われている。

雨で削られてこの模様になったらしい!

雨で削られてこの模様になったらしい!

大正時代にここを訪れた歌人・大町桂月(おおまち・けいげつ)は、「神のわざ 鬼の手つくり 仏宇陀 人の世ならぬ処なりけり」と詠んでいる。

ここに来て生で見るとまさにそう思う。神のわざなのだ。自然のつくりだした芸術。あるいは神の芸術。偶然が生み出した景色に圧倒されるわけだ。来て良かったと心から思う。

日常にはない景色で感動しました!

日常にはない景色で感動しました!

ぬいどう食堂

海鮮丼を食べて帰る

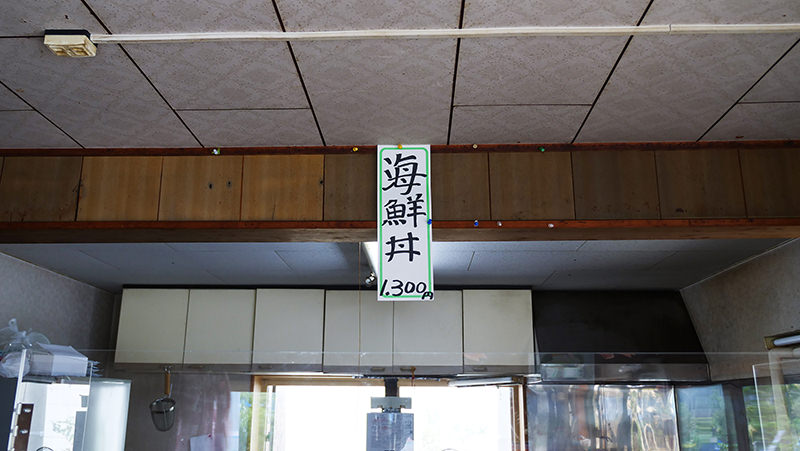

津軽海峡文化館アルサスに戻り、車を30分ほど脇野沢港方面へと走らせ「ぬいどう食堂」という45年ほどの歴史ある食堂に車を止めた。ここで海鮮丼をいただく。常設のメニューは「海鮮丼」しかないのだ。

メニューはこれだけ!

メニューはこれだけ!

仕入れの状況に応じて提供される「うに丼」が有名なお店ではあるが、今年(2021年)でうに丼はやめてしまうそうだ。

私が訪れた日は、残念ながらうには入っていないとのこと。でも、いいではないか、海鮮丼も十分に美味しいから。

美味しそうでしょ!

美味しそうでしょ!

付け合わせは、日によって変わる。近所の方からもらったものなどが出てくるそうだ。この日はイカの耳を炊いたものと、モズクの入った味噌汁、タコのお刺身だった。海鮮丼はもちろん、どれも美味しかった。満足だ。かなり満足だ。

※編集部注:ぬいどう食堂は不定休(冬季は休業)のため、訪店時は事前に電話で確認をするのがおすすめです

このモズクとかすごく美味しかった!

このモズクとかすごく美味しかった!

ぬいどう食堂を出ると、10分ほど車を走らせ「仏ヶ浦展望台」に行く。先程は観光船で近くから見たので、遠くからも見たくなったのだ。近くから見ても、遠くから見てもいいのが、仏ヶ浦。「びゅうたび」読者さん達のおすすめにやはり間違いはない。

仏ヶ浦展望台!

仏ヶ浦展望台!

迫力ありますな!

迫力ありますな!

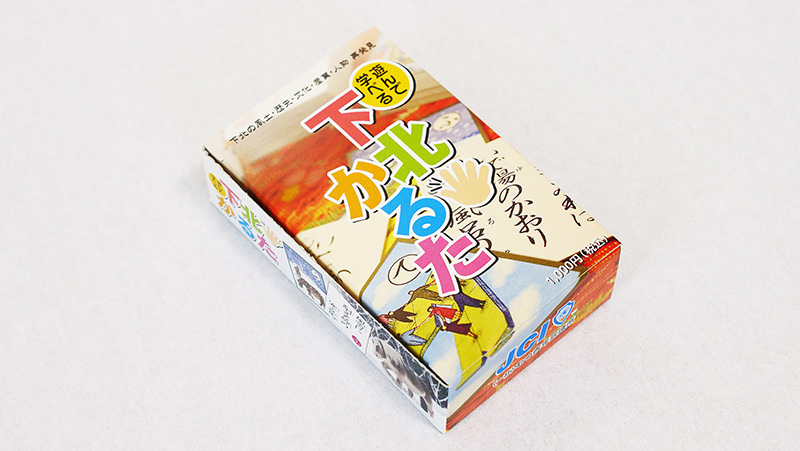

全体を見ることができるのが展望台の良い点。周辺2キロほどにわたり凝灰岩が立ち並んでいるのだ。私は見たことがないのだけれど、極楽浄土はこんな感じなのだろう。ちなみに下北半島を題材にした「下北かるた」というものがあり、当然、仏ヶ浦はそのかるたの1枚になっている。

その後、港に戻り、下北半島を後にしました!

その後、港に戻り、下北半島を後にしました!

新青森駅

センスが出るお土産

むつ湾フェリーに乗り、車を走らせ新青森駅に戻り、東京へと帰った。とても濃い2日間だった。お土産も買った。多くは下北半島で買ったけれど、新青森駅の駅ビル内には「あおもり旬味館」というお土産屋さんなどが何店舗も入った施設があるので、そこで買うこともできる。

かなり広くてなんでもあるよ!

かなり広くてなんでもあるよ!

ということで、5つのお土産を買ってきた。私のセンスがフルに発揮されたお土産だ。4つを下北半島、1つをあおもり旬味館で選んだ。それを紹介してこの記事を終わりにしたい。センスの塊のような素晴らしいお土産だと自負しています。

その1「下北かるた」

その1「下北かるた」

「下北かるた」は、下北半島の文化・名産・名所を読んだかるただ。群馬県での「上毛かるた」のようなかるたとのこと。これで下北半島通になれると思います。仏ヶ浦ももちろん入っています。

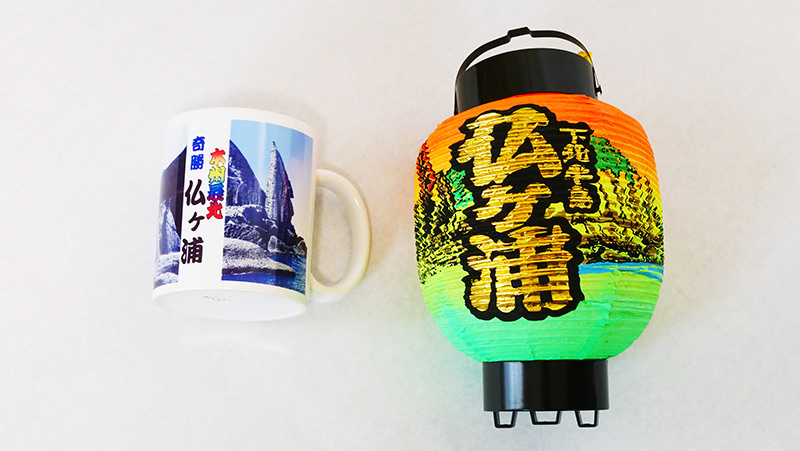

その2「仏ヶ浦セット」

その2「仏ヶ浦セット」

仏ヶ浦が本当に良かったので、お土産に選んだ。提灯とマグカップ。間違いなく「仏ヶ浦」のお土産だ。だって書いてあるんだもの。今回のお土産で一番のおすすめです。提灯の「仏ヶ浦」の文字が金色なのが最高にマブい。

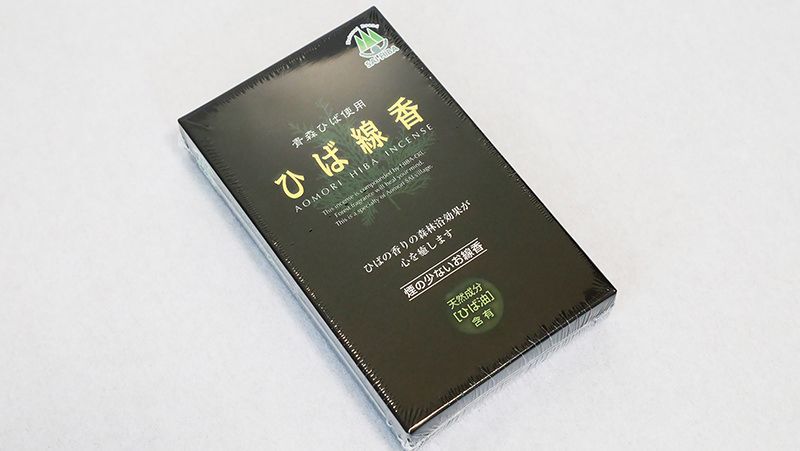

その3「青森ひばのお線香」

その3「青森ひばのお線香」

青森には「青森ひば」という素晴らしきご当地の木がある。その青森ひばから抽出する天然ひば油を使った、甘い香りで心が落ち着くお香みたいな線香。今回は煙の少ないタイプをチョイスしました。

その4「ビニール金魚ねぶた」

その4「ビニール金魚ねぶた」

青森といえば「ねぶた祭り」。そのねぶた祭りに欠かせないのが「金魚ねぶた」だ。ねぶた祭りの時期に青森に行くと、あちこちにこの金魚ねぶたが吊るしてある。今回はその金魚ねぶたのビニールバージョン。空気を入れると金魚ねぶたになる。あおもり旬味館で買いました。

その5「青森ひばのまな板」

その5「青森ひばのまな板」

最後は青森ひばのまな板だ。水気に強く、繊維が細く包丁を痛めないなどの特徴がある。正直、今回のお土産の中で1番高かった。10年単位で使えるそうだ。このまな板を使うたびにぜひ、「びゅうたび」と地主を思い出してください!(プレゼント詳細は記事下部をご覧ください)

いい旅でした!(願掛岩)

いい旅でした!(願掛岩)

東京駅

掲載情報は2021年10月19日配信時のものです。現在の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

唯一無二のユニークお土産プレゼント 応募要項

応募期間は終了しました。沢山のご応募ありがとうございました。

今回の旅の行程

【1日目】JR東京駅→JR新青森駅→JR蟹田駅→蟹田港→脇野沢港→JR大湊駅(ホテル)

【2日目】ホテル→津軽海峡文化館アルサス→仏ヶ浦→ぬいどう食堂→仏ヶ浦展望台→脇野沢港→蟹田港→JR新青森駅/あおもり旬味館→JR東京駅