実はカニが苦手である。食べるのが面倒だし、苦労したわりには食べるとこが少ない。あの細長いフォークのような道具をちまちま使っていると「あーもう面倒くさい! これ誰カニやる!」と、おやじギャグ混じりで叫びたくなる。

しかし友人は言うのである。「それは本当においしいカニを食べたことがないからだ」と。中でも最高峰といわれる冬のズワイガニを「現地で食べなきゃ話にならん」と。

逃げてばかりもいられない。そろそろ勝負しないとな……と思っていたら不思議なもので、周囲の景色がカニ一色になっていた。新聞を開けば「越前がに解禁」の字が躍り、いつも使っているJR新橋駅も「かにを食べに北陸へ。」とポスターを貼って、ぐいぐい誘ってくる※。越前といえば福井県だな。よしっ、いっちょ行ってみるカニ!

「かにを食べに北陸へ。」キャンペーンの期間中は、東京駅の一部がカニのラッピングに覆われていたそう(2017年の様子)

「かにを食べに北陸へ。」キャンペーンの期間中は、東京駅の一部がカニのラッピングに覆われていたそう(2017年の様子)

福井は恐竜の町だった

駅前にいるフクイティタン。巨大!

駅前にいるフクイティタン。巨大!

JR東京駅を出た北陸新幹線はくたか号は、埼玉、群馬、長野、新潟と県境を連続突破していく。糸魚川を越えるころには、右手に日本海が広がった。旅情が一気に高ぶる。

3時間ほどでJR金沢駅に着き、北陸本線サンダーバード26号に乗り換えた。ちなみに男の子はサンダーバードといえば2号である(意味の分からない人はスルーして下さい)。

1時間弱乗車してついに降り立った福井駅では、恐竜のモニュメントがお出迎え。うわさには聞いていたが実に精巧で、首は動くし声も出る。その前を、福井の人々は平然と歩いているのだ。実にシュールな光景であります。

駅壁面の精巧なトリックアート。これが福井の日常

駅壁面の精巧なトリックアート。これが福井の日常

オス・メスで名前を変えてます

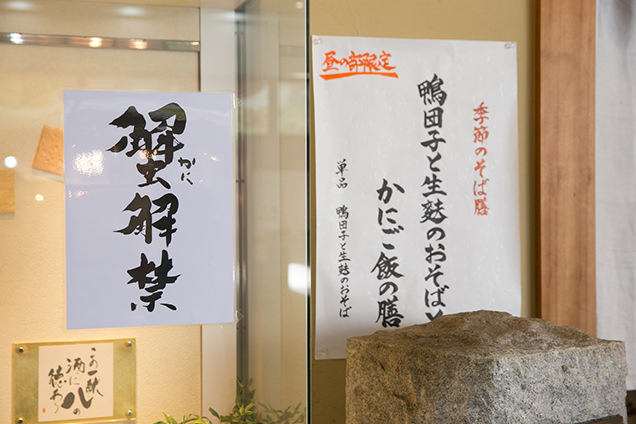

町中の店が「カニ解禁」を祝っている

町中の店が「カニ解禁」を祝っている

駅通路に並ぶ初物。寸胴に湯を沸かして、ゆでたてを売っている店も

駅通路に並ぶ初物。寸胴に湯を沸かして、ゆでたてを売っている店も

駅前を歩いてみると、あちこちの店先に「カニ解禁」と書いた紙が貼り出されていた。駅の通路でも越前がにが売られていて、これがなんと初物。地元の人が足を止めて、熱心に見ている。福井の人たちにとって、解禁日は大イベントらしい。

ところで、「越前がに」というのは、福井県で水揚げされたオスのズワイガニのこと。同じズワイガニでも山陰地方では「松葉がに」と呼ばれるが、それはともかく、オスだけが越前がにを名乗っている。メスのほうはなぜか「せいこがに」の名で呼ばれるのだ。不思議な話である。

オスとメスで名が変わる。オスは大きくて値も高い

オスとメスで名が変わる。オスは大きくて値も高い

じゃあ、どっちがおいしいのか? 「それはもちろん越前がにでしょう!」と言ったのは、駅の通路でかにを売っていた店の男性であります。そこでさらに質問。じゃあ福井の人がよく食べるのはどっち? すると男性はふふふと笑い「まあ、せいこだな」というのである。オスより値段が安いし、漁期が12月末までと短いから、希少性もある。ちなみにオスの漁期は3月20日までだ(2019年現在)。

そんなことを聞かされたら、両方食べたくなるじゃないか。まったく困ったものである。

いよいよ勝負!

越前がにの刺身。身が簡単に取れて感動する

越前がにの刺身。身が簡単に取れて感動する

その夜に予約していたのは「滝の川」という店だった。宿泊する福井駅周辺のホテルからタクシーで夜の街道を走って10分弱。格子戸を開けるとカウンターには数人の男女がいて、全員がカニを頬張っている。

テーブル席に案内してもらい、福井の銘酒「黒龍」で喉を潤していると、まずやって来たのは越前がにの刺身。

脚と爪の刺身。かにみそ(左)が付いてくる

脚と爪の刺身。かにみそ(左)が付いてくる

殻の片面が切り取ってあるから、脚先をつかんで引っ張るだけで、身がきれいに取れてくる。なんだ、簡単に食べられるじゃないか。早く言ってよ、もう。

まずは何もつけずに、そのままぱくり……。

みずみずしく、しかし、ねっとりと歯や舌に絡みついてくる。ほんのり甘くて匂いはやや淫靡。三陸のホヤもそうだが、おいしい海産物には妖しさがつきまとう。かにみそを溶かし込んだ醤油につけたら妖しさが消え、あっという間に大衆的な味になった。

浜ゆで。半身が使われていてゴージャス

浜ゆで。半身が使われていてゴージャス

お次は浜ゆで。汁気がたっぷりあって、例の細長いフォークで身をほじっていると、汁が飛んでくる。刺身よりもうまみが濃い。ゆでがにはうまみが湯に溶け出してしまうからもったいないと思っていたが、この店は火の通し方が絶妙で、中心部がレア。だから、うまみが抜けていない。

焼きがに。このへんから狂おしい気持ちになる

焼きがに。このへんから狂おしい気持ちになる

それにしてもカニは手ごわい。一刻も早く身を取り出し、口いっぱいに頬張りたいのだが、屈強な殻が掘削を拒む。次第に鼻息も荒く、姿勢はすっかり前かがみに。狂おしいような気持ちになってくる。

そこへやって来たのは、焼きガニである。浜ゆでは一時放置し、湯気の上がる焼きガニを頬張る。汁がじゅんとはじけ、暴力的なうまみが舌を取り囲む。こりゃすごい。魚にも肉にもない、甲殻類だけが持っているうまみが全軍で攻めてくる。もう、ほじほじしてなどいられない。半身にがぶりとかじりついたが、口の中が殻だらけになって、途端に後悔する。この勝負、早くも敗色濃厚であります。

生ガニ握り。酢飯との相性抜群で、刺身より好み

生ガニ握り。酢飯との相性抜群で、刺身より好み

甲羅ごと、かにみそを炙(あぶ)ったもの。惑溺という言葉が思い浮かぶ

甲羅ごと、かにみそを炙(あぶ)ったもの。惑溺という言葉が思い浮かぶ

炙りかにみそをのせた〆ご飯

炙りかにみそをのせた〆ご飯

気がつけば、手も口も、かに汁でべとべと。しかし、写真も撮りたいし酒も呑みたい。冷めないうちに食べなくちゃ――とスプーンですくった炙りかにみそは、火を通したおかげでうまみ凝縮、濃厚一路。とろっとしているだけじゃなく、もろもろした部分やびろびろした部分もあって、舌触りが不均一。それがいい。

半分残しておき、〆に出てきたご飯にのせると、「炙りかにみそ丼」のできあがり。青ねぎ、のりの香りもさわやかで、あっという間に平らげてしまった。

滝の川ご主人・荒矢純一さん。越前がにを知りつくした男

滝の川ご主人・荒矢純一さん。越前がにを知りつくした男

店のご主人である荒矢さんに、越前がにの話を聞いた。そのおいしさの秘密はずばり、漁場の近さだそうな。

福井県の沿岸は、少し行くと急に深くなる。その深いところがズワイガニの生息域で、港から漁船で1時間も行けば到着する。それはつまり、獲った後、すぐに港に水揚げできるということ。

かといって、水揚げしたてがおいしいかというと、そうではないという。

「水揚げ直後は瀕死状態に近い。だから、きれいな水槽で数時間は休ませ、体調を回復させないと、うまみが出てこないですね」

素材の良さはもちろん、その後の気配りがないと、本当のおいしさを引き出せないという見本のような話。こういう話は、やっぱり現地で聞かないと、わからないもんですなァ。

すっかり満足して、福井駅近くのホテルに戻り就寝。オスは制覇したから、次はメスのせいこがにだ。

翌朝は港に行ってみる

三国港は九頭竜川河口にあった

三国港は九頭竜川河口にあった

翌朝は早くに目が覚めた。越前がにフルコースを思い出し、忘れないよう舌の記憶を探っておく。越前がにの水揚げ港のひとつである三国港には、せいこがにを丸ごと使った丼を出す店があるという。是非もなし、行かねばならぬ。

福井駅から乗ったのは、えちぜん鉄道。2両編成のかわいらしい列車である(※現在は通常1両編成)。ふと天井を見上げると、中吊りに「11月6日かに解禁!!」とここでも漁解禁を祝っている※。福井の人は、本当にかにを愛しているのだ。

※取材時の2017年の情報です

三国港駅舎。線路と道路を挟んですぐ向こうは漁港

三国港駅舎。線路と道路を挟んですぐ向こうは漁港

駅前にある「越前蟹の坊」。目立ちます

駅前にある「越前蟹の坊」。目立ちます

1時間弱で到着した三国港駅は終着駅だった。線路はそこでおしまいで、その先は草が生えている。なんだかずいぶん遠くまでやってきたなァと、感慨深いものがある。そもそも、終着駅という言葉の響きがいい。鉄郎とかメーテルとか車掌さんの顔が思い浮かぶ。

線路をまたいで海側に進むと、視界左側にひどく目立つものがある。顔を振り向けると、巨大なカニが家屋に取り憑いているではないか。そこが目的の店「越前蟹の坊」であった。

外観は派手だが、中に入ると、しっとり落ち着いた雰囲気だ。古民家を移築したそうで、太い柱と梁、土壁がいい。清酒「九頭竜川」を燗にしてもらい、目的の「せいこ丼」はダブルを注文。ダブルというのは、せいこがに2杯分を使った豪華版だ。

これがせいこ丼全景。豆腐、磯のりのお吸い物付きで5,270円(税抜) ※盛り付け等は変更の可能性あり

これがせいこ丼全景。豆腐、磯のりのお吸い物付きで5,270円(税抜) ※盛り付け等は変更の可能性あり

大葉の横にあるのが外子。ぷちぷちの食感が楽しい

大葉の横にあるのが外子。ぷちぷちの食感が楽しい

2つの甲羅が2杯分の証し

2つの甲羅が2杯分の証し

さあ、勝負だ! 目玉付き甲羅はたおやかで美しく、面構えはやっぱり女性的である。その下に紅白の脚肉が整然と並び、くすんだオレンジ色の外子(そとこ)を従えている。外子とは、受精卵のことだそうな。そして中央には、かにみそと混ざった内子(卵巣)が鎮座している。内子は輝くようなオレンジ色だ。

内子。何もつけなくても美味

内子。何もつけなくても美味

いきなり内子から攻めることにする。いかにも柔らかそうに見えたが、かむと、ねっとりとした歯応えがある。カニのうまみ成分をすべて詰め込んだような濃厚味だ。

対して外子は、ぷちぷちしゃくしゃく。かにみそ的な匂いはあるが、味は薄い。これは、味よりも食感を楽しむもののようだ。

脚肉は、清純そのものの味だった。甘みもうまみもちゃんとあるが、あの越前がにのような、暴力的なうまみじゃない。もっとすっきりした、澄明なうまみである。

贅沢の極み、全部のせ

贅沢の極み、全部のせ

最後は、ご飯に内子、外子、脚肉を加えて、いっぺんに頬張った。こってりした内子に脚肉のジューシーな汁が加わり、その合間に外子がぷちぷちとはぜる。個別に食べるよりも断然うまい。というより、丼なのだから、そもそもこうして食べるべきだったのだ。すみません。途中で酢を垂らして味を引き締め、残さずいただいた。

腹ごなしに漁港を見学したが、水揚げの時間ではないので、ひっそりとしていた。岸壁で釣り糸を垂らす地元の男性しかいない。駅と漁港と数軒の店があるだけの、とても小さな町なのだ。旅が終わろうとしている。

福井で買ったかに缶。旅の思い出だ

福井で買ったかに缶。旅の思い出だ

ひと口頬張ると、やや塩気の強い汁が、口いっぱいに広がった。しこしこした歯触りもある。この缶詰は冷凍原料を使わず、新鮮なカニだけでつくられているのだ。ちびちび大事に食べながら、また来シーズンも福井に行こうと決めた。

掲載情報は2019年11月18日更新時のものです。現在の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

今回の旅の行程

【1日目】JR東京駅→JR金沢駅→JR福井駅→滝の川

【2日目】JR福井駅→三国港駅→越前蟹の坊→三国港→JR福井駅→プリズム福井→JR金沢駅→JR東京駅